고 강태완님을 기리며 – 한국의 정치적 혼란 속에서 던지는 질문들

고 강태완님을 기리며 – 한국의 정치적 혼란 속에서 던지는 질문들

“기계 끼임 사고 또 발생…김제 특장차 제조공장에서 이주노동자 사망”[1]

간단한 질문으로 이야기를 시작하고자 합니다. 이주민이란 누구일까요? 그들은 어떤 모습을 하고 있을까요? 어디에 살고 있을까요? 그리고 어떤 언어를 사용할까요?

그 답은 간단합니다. 이주민은 바로 여러분과 같은 사람일 수도 있습니다.

Figure 1 Subin Cho

(Source: Courtesy of Subin Cho)

이상 여러분께 보여드리는 사진은 바로 필자 저 자신입니다. 저는 “한국인”처럼 보이고, 서울 금천구에 거주합니다. 또한, 한국어를 유창하게 구사하는 저를 보면서 제가 대부분의 삶을 해외에서 살아왔다는 것을 상상하기 어려울 것입니다.

저는 한국, 중국, 미국에서 각각 평균 10년씩 거주하며 학업을 이어왔고, 대학 졸업 후 첫 직장은 일본 도쿄에서 시작했습니다. 이 모든 과정은 제 스스로를 이주민이라는 개념과 밀접하게 연관짓게 만들었습니다. 이에 따라, 저는 한국을 포함한 전 세계 이주민들과 깊이 공감하게 되었고, 학문적 관심사 역시 이주민으로 확장되었습니다.

이와 같은 관심은 2019년 한국으로 돌아와 제 문화적 뿌리를 다시 찾고 이곳에서의 관계를 재조명하면서 더욱 구체화되었습니다. 특히, 故 강태완님과의 만남은 제 연구와 활동을 결정적으로 형성한 사건 중 하나였습니다.

故 강태완님은 몽골에서 태어나 5세 때 어머니와 함께 미등록 이주민 신분으로 한국에 이주하여 26년 동안 한국에서 생활한 후, 안타깝게도 2024년 11월 김제의 한 공장에서 발생한 작업장 사고로 생을 마감하셨습니다.

강태완님의 삶은 한국에서의 이주민들이 직면한 법적 지위, 제도적 배제, 그리고 사회 안전망 부족의 문제를 단적으로 보여줍니다. 그의 사례는 한국 사회에서 이주민 청소년이 겪는 심각한 불평등을 더욱 분명히 드러냈습니다.

故 강태완님을 추모하며, 우리가 그의 삶과 죽음을 통해 배워야 할 점은 무엇인지, 그리고 우리의 공동체로서 이주민과 어떻게 더 평등하고 조화롭게 살아갈 수 있을지 고민해봅니다.

Figure 2 The Late Taewan Kang

최근 한국에서 발령된 계엄령으로 인해, 저는 한 명의 시민으로서 이 나라와 국민들의 안전과 안녕에 대한 집단적인 우려를 깊이 체감했습니다. 이 가운데 제가 제기하고 싶은 질문은 다음과 같습니다: 고 강태완님은 과연 대한민국의 ‘국민’이 아니었습니까?

저는 고 강태완님의 이야기를 MIHU(Migrant & Human Rights Institute / 국문 : 이주와 인권 연구소)의 활동가 김사강 박사님의 부고[3]를 통해 처음 접했습니다. MIHU는 이주민을 비롯한 소수자의 인권을 옹호하기 위해 읽고, 쓰고, 말하며 배우는 ‘대안 연구소’로서, 소수자들이 직면한 현실을 밝히는 조사 활동, 사회 변화를 위한 정책 개발 및 제언 활동, 더 많은 사람들과 함께하기 위한 교육 활동, 활동가들의 역량 강화를 위한 활동, 그리고 인권 침해를 겪은 이주민들의 권리 구제를 위한 활동을 하고 있습니다.[4]

MIHU의 한국에 있는 이주민 문제에 대한 초기 연구는 2007년으로 거슬러 올라갑니다. 17년 이상의 역사를 가진 MIHU는 관련 문제 해결에 꾸준히 기여해왔습니다. 가장 최근의 기자회견에서 MIHU는 이주배경아동과 청소년들이 직접 고안한 “WE ARE ALL DREAMERS”라는 슬로건과 함께, 모든 이주 배경 아동과 청소년들이 목소리를 내고 안정적인 체류 권리를 주장할 수 있는 공간을 마련해야 한다고 촉구했습니다.[5]

다시 고 강태완님의 이야기로 돌아가면, 합법적인 체류 자격을 얻고 한국 사회에 통합되기 위한 노력을 기울였음에도 불구하고, 법적 불확실성과 체계적 장벽은 그의 삶 전반에 걸쳐 계속되었습니다. 정부 프로그램에 따라 잠시 몽골로 돌아갔다가 학생 비자를 받아 한국에 재입국했으며, 이후 영주권을 취득하려는 과정을 밟았습니다.

그러나 그의 길은 험난했고, 결국 불안전한 작업 환경에서의 사고로 세상을 떠나게 되었습니다. 고 강태완님의 이야기는 한국 사회에서 이주민이 겪는 체계적인 방치와 착취를 여실히 보여주며, 모든 사람, 특히 이주민들에게 안전하고 존엄하며 평등한 기회를 보장하는 사회의 필요성을 강조합니다.

18년 동안 고인을 지원해온 김사강 박사님에 따르면, 고 강태완님은 전통적인 의미의 ‘이주 노동자’나 ‘몽골인’이 아니었습니다. 그는 한국어만 할 줄 알았고, 자신을 ‘군포 사람’으로 여기던 “이주민”이었습니다.[6] 그의 여정은 끊임없는 불확실성과 불안정으로 점철되었고, 이는 그에게 엄청난 도전이었습니다. 그러나 고 강태완님은 한국이라는 국가의 시민이 되겠다는 결심을 가지고 조용히 자신의 길을 걸었습니다. 하지만 한국 사회와 그 안전망의 부재는 그가 김제로 이주한 지 불과 8개월 만에 그를 사라지게 만들었습니다.[7]

김사강 박사님은 이 비극이 한국 정부가 이주민을 생산, 소비, 과세를 위한 도구로만 여기는 방식을 보여주는 사례라고 지적하셨습니다.[8] 한 젊은 미등록 이주민의 죽음은 이주민이 한국 사회에서 직면하는 체계적인 도전을 강조합니다. 이주민의 불안정한 법적 지위와 사회 안전망 부족은 한국 사회의 장애물을 반영합니다. 한국 정부는 이주민이 걷게 되는 길이 그들의 삶에 지속 가능할지 여부를 고려하지 않습니다.[9] 대신, 그들이 한국에 정착하겠다는 희망을 착취하며, 낯선 지역에서 더 어렵고 위험한 조건에서 일하도록 내몰고 있습니다.[10]

12월 10일, 고인의 유가족과 회사 간의 합의가 이루어졌으며, 12월 13일부터 고인을 위한 추모 행사가 진행되었습니다. 이러한 소식에 저는 안도감을 느끼면서도, 계엄령이라는 국가적 상황 속에서 한국 사회가 고 강태완님의 이야기를 어떻게 받아들일지에 대한 우려가 남아 있습니다.

네, 우리는 지금 이 나라에서 벌어지고 있는 일들에 눈을 돌려서는 안 됩니다. 이주민 문제와 정치(정책) 문제는 떼려야 뗄 수 없는 관계에 있기 때문입니다. 최근 계엄령은 한국 역사에서 45년 만에 처음으로 발효되었습니다. 한명의 “이주민”이자 한국 시민으로서 저는 국민들에게 독재에 대한 공포를 불러일으킨 대통령에게 분노를 느끼는 동시에, 한국에서 살아가는 이들에게 깊은 우려를 느낍니다.

소수자 문제는 항상 다양한 논쟁을 일으켰지만, 이러한 시국에서는 종종 ‘국론을 분열시키지 말라’는 구실 아래 묵살되기 쉽습니다.[11] 저는 특히 이러한 시기에 이주민의 강력한 동맹으로 서야 한다고 믿습니다.김현경 선생님의 탁월한 아이디어를 인용하자면, 개인의 노력에는 한계가 있을 수 있지만, 우리 사회는 집합체로서 이 문제를 효과적으로 해결하고 지원할 능력을 가지고 있기 때문입니다.[12]

저는 김현경 선생님의 주장에 전적으로 동의합니다. 절대적 환대와 조건부 환대 사이의 간극은 “건널 수 없는 분열”이 아니라, 사적 공간의 개방과 공적 공간의 창출을 혼동한 결과라는 점에서 그렇습니다. [13]우리 모두가 주의를 요하는 문제들에 눈을 돌리지 않기를 바랍니다. 고통은 특정 집단, 특히 소수자로 분류될 수 있는 집단들 사이에 만연해 있습니다.[14]

이 자리에서 분명히 하고 싶은 것은, 저는 한국에 거주하는 모든 이주민을 도움을 필요로 하는 취약한 개인들로 절대적으로 규정하는 틀에 동의하지 않는다는 점입니다. 그러나, 우리 사회의 일부로서 고통받고 있는 이주민들이 있다면, 우리 공동체의 일원으로서 그들과 협력해야 할 의무가 있습니다. 언어 장벽과 체계적인 배제로 인해 긴급 상황에서도 존엄을 지키지 못하는 이주민들이 지금도 존재한다는 것은 분명한 사실입니다[15]. 그렇기 때문에 우리는 고통받는 사람들을 돕기 위해 노력해야 합니다.

한국인과 이주민들이 어떻게 모두 평등하게 살아갈 수 있을까요? 이주민들이 생존을 위해 위험한 일을 하지 않아도 되는 사회, 이주민들이 일하는 직장이 안전한 사회, 그들이 선택한 길이 막다른 길이 아닌 사회를 위해 우리는 어떻게 나아갈 수 있을까요? [16]무엇보다 우리는 “우리 모두 이 세상에 낯선 존재로 도착했으며, 환대의 행위를 통해 사회에 받아들여졌다”는 사실을 기억해야 할 것입니다.[17]

MIHU(Migrant & Human Rights Institute, 이주와 인권 연구소)는 “LET US DREAM: 을 시작했습니다. 이 캠페인은 고 강태완님과 함께 김사강 박사님이 준비한 활동입니다. LET US DREAM 캠페인은 법무부가 시행 중인 미등록 이주아동 구제 대책의 종료를 막고, 이 대책을 제도화하여 미등록 이주아동들에게 안정적인 체류 자격을 부여하는 것을 목표로 하고 있습니다. 더 나아가, 한국에서 교육받고 성장한 모든 이주아동들이 고등학교 졸업 후 추가 학업, 취업, 또는 진로 탐색을 위한 시간을 가질 수 있는 안정적인 체류 자격을 보장받는 정책을 제안합니다.

한국에 거주하는 미등록 이주아동은 약 2만 명으로 추산됩니다. 2021년 4월부터 2023년 8월까지 962명의 미등록 이주아동이 체류 자격을 부여받아 외국인으로 등록되었습니다. 이는 장기체류 미등록 이주아동을 위한 법무부의 구제 대책 덕분에 가능했던 일입니다. 그러나 추산되는 미등록 이주아동의 규모에 비하면 극히 적은 수만이 구제되었습니다.

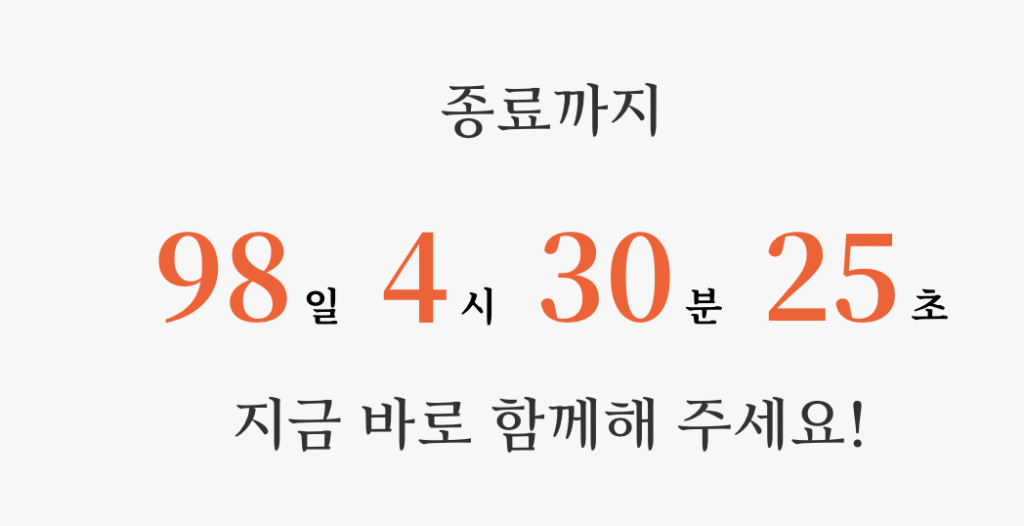

법무부의 미등록 이주아동 구제 대책은 2025년 3월 31일에 종료될 예정입니다. 그때까지 체류 자격을 신청하지 못한 미등록 이주아동들은 한국에서 계속해서 살아갈 기회를 잃게 됩니다. 한국에서 교육받고 성장하며, 한국을 자신들의 고향으로 여겨온 미등록 이주아동들이 이곳에서 미래를 꿈꾸며 살아갈 수는 없는 걸까요?[18]

우리에게 남은 시간은 98일입니다. 마지막으로 여러분께 묻고 싶습니다. 제가 항상 저 자신과 타인에게 물었던 질문입니다. 여러분의 집은 어디인가요? (Where is home for you?) 그리고 이 집을 거주하는 모든 사람들에게 안전한 장소로 만들기 위해 여러분은 어떤 노력을 할 수 있을까요?

Figure 3

필자 소개

제 이름은 조수빈이며, 서울대학교 국제대학원 석사수료생 입니다. 학문적 여정과 개인적인 경험을 통해, 저는 항상 사회적 포용, 문화적 다양성, 그리고 글로벌 시민의식에 대한 열정을 반영하는 활동에 참여하고자 노력해왔습니다.

2022년 3월 서울대학교 국제대학원에 입학한 이후, 저는 국제이주와 포용사회센터(CTMS)의 지원 아래, Migration Study Group(“MSG”)의 창립 멤버로 참여할 수 있는 기회를 얻었습니다. 이를 통해 동료 학생들 또 CTMS의 연구원들과 함께 이주 동향 및 정책에 대한 논의를 시작할 수 있었습니다.

끝으로 CTMS의 모든 구성원들과 이주와 인권 연구소(MIHU)의 김사강 박사님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

[1] Changhyo,Kim. “또 ‘기계 끼임 사망’···김제 특장차 제조공장서 이주노동자 숨져” (Another “Machinery Entrapment Death”: Migrant Worker Dies at Special Vehicle Manufacturing Factory in Gimje)The Kyunghyang Shinmun, Nov 2024, https://www.khan.co.kr/article/202411081550001

[2] Photo : “LET US DREAM: Nurturing the Dreams of Migrant Children Here and Now.” MIHU https://letusdream.campaignus.me/home#s202411019e7a66a7fed72

[3] Sagang, Kim. “부고 : 떠난 태완을 위해 다시 시작합니다 (Obituary – Starting anew for Taewan, who has left us) MIHU(Migration & Human Rights Institute), NOV 2024, https://stibee.com/api/v1.0/emails/share/dgT6K0CI2xxTIt4MzXX1IT0UY1ij8jg

[4] Introduction, MIHU. https://mihu.re.kr/introduction/

[5] MIHU. “장기체류 미등록 이주아동 체류권 보장을 위한 기자회견” (Press Conference to Advocate for Residency Rights of Long-Term Undocumented Migrant Children), NOV 2024, https://mihu.re.kr/activities/migrant-children-20241116/

[6] MIHU. “떠난 태완을 위해 다시 시작합니다”(We begin anew for Taewan, who has departed), NOV 2024, https://mihu.re.kr/activities/taivan-obituary-241111/

[7] Ibid.

[8] MIHU. “<추모성명> 불안한 이주의 길을 헤쳐 나갔던, 故 강태완님을 추모합니다.”( Honoring the Late Taewan Kang, Who Braved the Uncertain Path of Migration), NOV 2024, https://mihu.re.kr/activities/20241128/

[9] Ibid.

[10] Ibid.

[11] Mi-seop,Shim. “퇴진 집회 발언 : 페미당당 심미섭”(Speech at the Resignation Rally: Sim Mi-seop of Feminism Dangdang), DEC 2024, https://www.instagram.com/p/DDRdF3uTe9W/?img_index=1

[12] Hyunkyung, Kim(2016). “사람, 장소, 환대” (Human, Place, Hospitality). 문학과 지성사.

[13] Ibid.

[14] Hyunmi, Kim. Yonsei University “비판적 에코페미니즘 – 젠더 정의와 종간 정의의 모색” 강연 중, 서울대 여성연구소 (NOV 29, 2024)

[15] Nahyun,Kim.Solidarity with Migrants. “의사소통은 이주민의 기본권” 강연 중, 서울대 국제대학원 CTMS (DEC 06, 2024)

[16] MIHU. “<추모성명> 불안한 이주의 길을 헤쳐 나갔던, 故 강태완님을 추모합니다.”( Honoring the Late Taewan Kang, Who Braved the Uncertain Path of Migration), NOV 2024, https://mihu.re.kr/activities/20241128/

[17] Hyunkyung, Kim(2016). “사람, 장소, 환대” (Human, Place, Hospitality). 문학과 지성사.

[18] MIHU. “LET US DREAM: 이주배경 아동&청소년이 배우고 자라온 한국에서 계속 꿈을 키워나갈 수 있도록 캠페인에 함께 해주세요”(LET US DREAM: Nurturing the Dreams of Migrant Children Here and Now), https://letusdream.campaignus.me/home#s202411019e7a66a7fed72

[19] Ibid.